江山代有才人(江山代有才人出,各领风骚数百年)

导读: 赵翼见到西洋自鸣钟、时辰表, 认识到西洋人制造之机巧、技术之先进, 进而领悟天地之大, 到处有开辟之圣人的道理,这在当时更堪称冲破千百年封建时代闭塞眼界之伟论。他听了西洋音乐, 更意识到西洋文化确有先进之处,引申出中国士人应该克服保守和自大的成见,努力探索域外新事物的深刻道理。

陆游(1125—1210年)

冬夜读书示子聿

陆游

古人学问无遗力,少壮工夫老始成。

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

“百年史学推瓯北,万首诗百思特网篇爱剑南。”这是近代著名史家陈垣(与陈寅恪、吕思勉、钱穆并称为“史学四大家”)的诗句,瓯北代指赵翼,剑南代指陆游。他将赵翼的史学造诣与陆游的爱国诗歌《剑南诗稿》成就相并提,推崇备至。

清朝乾嘉朴学盛行约有百年,学者辈出, 其中被推为考史大家者即有王鸣盛、 钱大昕、 赵翼三人。唯独赵翼在近代史学家陈垣心目中占有如此重要地位,原因何在呢?

赵翼(1727—1814年),清代文学家、史学家、诗人,字云崧,一字耘崧,号瓯北,又号裘萼,晚号三半老人。乾隆二十六年进士。官至贵西兵备道。旋辞官,主讲安定书院。与袁枚、张问陶并称清代性灵派三大家。所著《廿二史劄记》与王鸣盛《十七史商榷》、钱大昕《二十二史考异》合称“清代三大史学名著”。

钱大昕,王鸣盛,赵翼

赵翼在史识上比同时代人明显高出一筹,在朴学时代显示出鲜明的学术个性。处在当时崇尚考据、不喜议论的时代,赵翼的朴素进化观点不是在史著中直接论述,而是在诗句中以形象的手法表达。他有两首有名的诗作:

满眼生机转化钧,

天工人巧日争新。

预支五百年新意,

到了千年又觉陈。

李杜诗篇万口传,

至今已觉不新鲜。

江山代有才人出,

各领风骚数百年。

这两首脍炙人口的诗作,本是针对当时文坛上的复古倾向而发,揭示出一种变革的历史观点:

人类总是后代胜前代,不断地追求变革、创新, 古人的东西再好, 如果泥古不变,也必然要陷于陈腐,被前进的时代所淘汰。

诗词创作永远在行路中……

赵翼生在考据盛行、“唯古为贵” 的乾嘉时代, 这些诗作所表达的提倡变革创新的观点,无疑是理论思维的一次激动人心的闪光!

赵翼充满着探求新知的热情,善于从所接触的事物获得哲理的启示,因而他的认识领域保持着源头活水。他有诗句记述每游一次西湖都能获得新的观察体验:

独兹西子湖, 我来亦已屡。

一到一回新, 不厌三四五。

始识无尽藏, 今览非昔睹。

他又因观望海景而悟出宇宙空间无限广远,有诗云:

中原水皆地所包,

至此始信水包地。

不识此水又用何物包,

六合以外真难议。

赵翼

尤应说及的,是他由于见到西洋自鸣钟、时辰表, 认识到西洋人制造之机巧、技术之先进, 进而领悟天地之大, 到处有开辟之圣人的道理,这在当时更堪称冲破千百年封建时代闭塞眼界之伟论。见于《簷曝杂记》中一条札记:

“自鸣钟、 时辰表, 皆来自西洋。 钟能按时自鸣,表则有针随晷刻指十二时,皆绝技也。 今钦天监中占星及定宪书,多用西洋人, 盖其推算比中国旧法较密云。 洪荒以来,在璿玑, 齐七政, 几经百思特网神圣, 始泄天地之秘。 西洋远在十万里外,乃其法更胜。 可知天地之大, 到处有开创之圣人, 固不仅羲、轩、 巢、 燧已也。”

他听了西洋音乐, 更意识到西洋文化确有先进之处,引申出中国士人应该克服保守和自大的成见,努力探索域外新事物的深刻道理,有诗云:

始知天地大, 到处有开辟。

人巧诚太纷, 世眼休自窄。

域中多墟拘, 儒外有物格。

赵翼自觉地认识到迫切需要破除士人根深蒂固的狭隘意识,阐述儒学以外有先进文物,中国之外有圣人的道理,代表乾隆末年认识的最高水平。

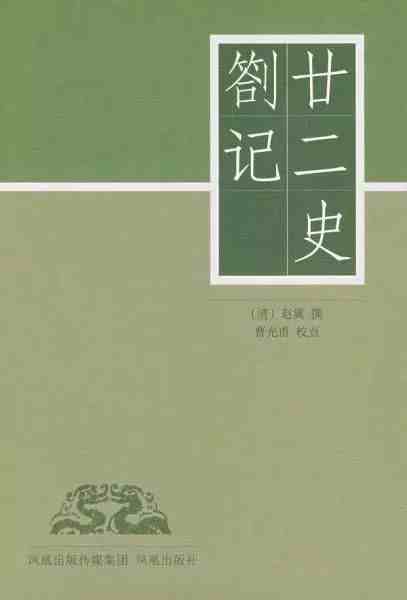

这种开阔的视野和不断探求新知的态度,诚与其朴素进化历史观有极其密切的联系,同样是赵翼治学创造性思维的源泉。唯其在理论思维上达到这样的高度,才使 《廿二史劄记》一书在乾嘉时期众多考史著作中脱颖而出,显示出特有的经世意识和对大量历史问题的深刻见解。

赵翼的治史旨趣,在其 《廿二史劄记小引》 中有含蓄而深沉的表述,揭示出他研史的重要目的,是探讨历史时势的变化,并且要究明治乱兴衰的内在原因。这种治学志识, 在乾嘉朴学时代实为凤毛麟角,难能可贵。 尤应注意者, 赵翼自认他是顾炎武经世学风的继承者。

清初顾炎武的主张,实际上包括倡导经世致用和重视考据两个方面。他经历了明清之际朝代鼎革、“天崩地解”的大事变,因而呼吁学术应当发挥“经世” 作用, 主张研究历史的目的,在于总结兴亡治乱的教训,以匡救当今社会的弊病。

顾炎武(1613—1682年):天下兴亡,匹夫有责

《日知录》中有不少条目, 是揭露理学空谈造成明朝的灭亡, 以及揭露明代封建剥削之沉重,政治之腐败。 顾炎武又吸取明代士人“束书不观, 游谈无根” 的教训, 主张从文字、 音韵、 训诂入手,求得对儒家经典的准确了解,把 “经术” 与 “治道” 结合起来。

从清初到赵翼的时代,相距已有百余年,社会状况和学术风气发生了巨大变化。朝代更迭的动荡局面早被清朝统治的相对稳定所代替,伴随而来的是清廷对汉族士人采取压制与笼络两手并用的政策。

最令士人震惊畏惧的是统治者屡兴文字狱,康熙时即有庄廷鑨案、 戴名世案, 雍正、 乾隆两朝案件尤多, 治罪更加严酷,甚至捕风捉影, 任意罗织罪名。

在这种专制淫威逼迫下,士人为了避罪,只好闭口不谈现实问题,转向细小问题的考证。统治者对于这种在故纸堆中讨生活的烦琐考证工作也有意加以鼓励提倡。龚自珍的“避席畏闻文字狱,著书都为稻粱谋”便是当日士人心态的真实写照。

因此,在考证学 “如日中天”的乾嘉时代, 专重考证、 忽视 “经世” 成为流行的价值取向,原先由顾炎武开创的学风只继承了一半,而丢掉了另一半。

在此情形下,赵翼却以继承 “经世致用” 学风自任, 在书的卷首公开亮出探求盛衰治乱和求实致用的旗帜。这深刻地说明, 赵翼不媚俗,不随波逐流, 他清醒地认识到, 一个史学家应该以探求历史上治乱盛衰的演变和原故,作为治学的根本目的。

在认为考据即学问的全部的众多朴学家中,赵翼诚不愧是具有特识的人物。无怪乎当嘉庆五年(1800) 《廿二史劄记》 书稿完成之时,七十四岁的赵翼带着它专程从家乡常州到嘉定,送给比他小两岁、但名气很大的钱大昕征求意见,钱氏为他作序, 作了极高评价:

(先生)所撰 《瓯北诗集》、 《陔馀丛考》, 久已传播士林,纸贵都市矣。 今春访予吴门, 复出近刻 《廿二史劄记》三十有六卷见示。读之窃叹其记诵之博,义例之精, 论议之和平,识见之宏远, 洵儒者有体有用之学, 可坐而言, 可起而行者也。

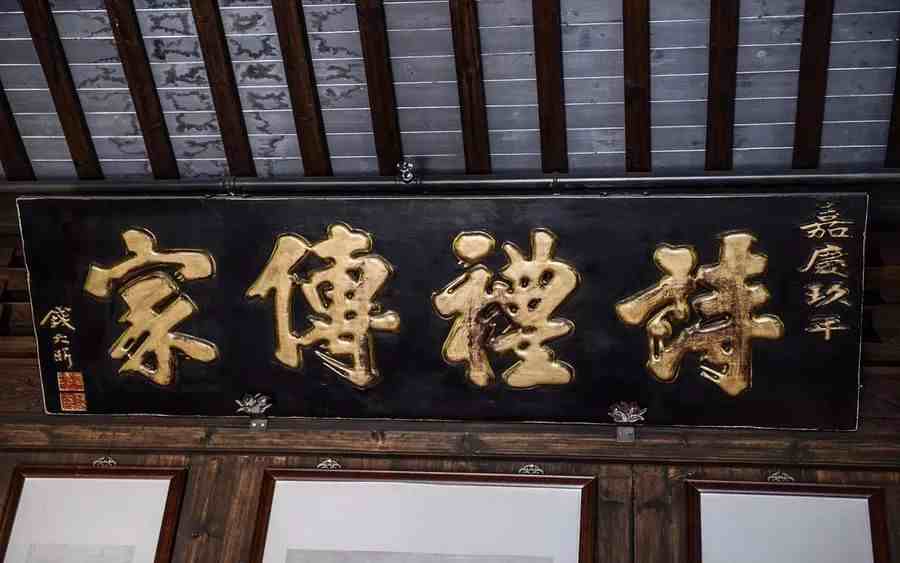

钱大昕故居"潜研堂"(一)

钱氏推许百思特网此书“有体有用”, 即发扬了儒学经邦治国之体,具有经世之用。又盛赞赵翼探究中国历史上治乱兴衰的变化,显示出宏远的见识,因而使年老衰病的他,读后精神为之振作。

这些话,完全符合赵翼著史的宗旨和书中的内容,绝非虚夸客套,而且,可以视为钱大昕这位在考证学领域具有通识的学者对于赵翼过人的史识,表示了衷心的敬佩。

当时另一位学者李保泰作序,也极为赞叹赵翼书中所具有的特识:

“方先生属稿时,每得与闻绪论,及今始溃于成, 窃获从编校之役, 反覆卒读之。 嗟夫!自士大夫沉湎于举业,局促于簿书, 依违于格令, 遇国家有大措置,民生有大兴建, 茫然不识其沿革之由, 利病之故, 与夫维持补救之方。 ” 并热情地褒扬赵翼“得史学之大且重者”。

钱大昕故居"潜研堂"(二)

由于赵氏有朴素进化观和经世主张为指导,史识上居于更高层次,因而决定 《廿二史劄记》最有光彩的地方在于下述两个方面:

探求古今时代风会的变化,表达对于国家命运和民生的关切,因而超出一般考据著作的格局,抒发出对历史上许多重大问题的深刻见解,具有史论的色彩;

赵翼尤其重视总结明代治乱盛衰的教训,进行了深刻的历史反思,显示出鲜明的经世意识,这与同时代文人的粉饰太平之作更大异其趣。

作者受教于陈寅恪弟子刘节、师从史学大家白寿彝先生。

八旬长者士人风范薪火相传,三十余年治学菁华今朝问世 。